映画「宝島」米兵に追われた男の極私的考察

今、辺野古に座っているおばあさまたちの姿は、「宝島」の広瀬すずの現在の姿なのだ。

私にはそう思えた。

映画「宝島」を観ました。

正直、ぜんぜん期待していなかったです。

「本土」人の原作、「本土」人の監督、「本土」人の主要キャスト。

電通が大々的に関わった25億円規模の予算。

私も「本土」出身者ではありますが、移住して9年。

また朝ドラの「ちゅらさん」「ちむどんどん」的な「本土」に都合のいいステレオタイプの沖縄を押し付けられるのではないか?

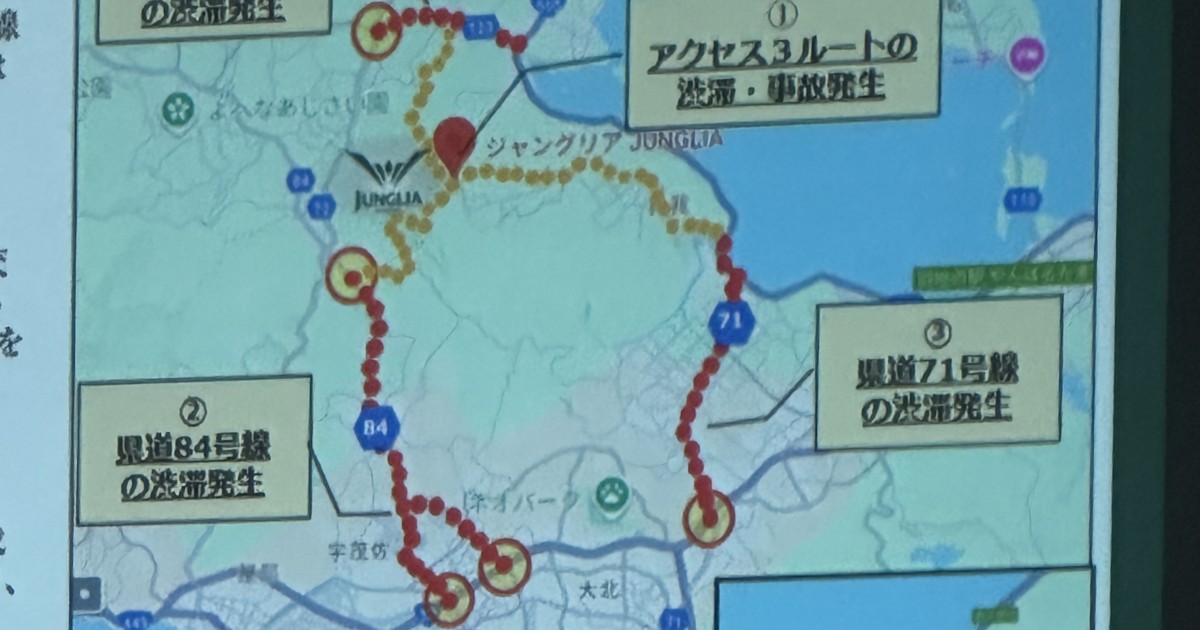

ジャングリア的な架空の沖縄を見せられるのではないか?

予告のキャッチコピーの「たぎれ、日本」にも不信感を強めました。

気分が変わったのは、神戸の沖縄の本専門の書店「まめ書房」さんが試写を見て高評価だったことです。内地の人でありながら、沖縄の歴史を繊細に見つめているまめ書房さんが褒めるなら「もしかして」があるかもと感じました。

名護の若い友人たち、映画好きの友人たちが予定を合わせて皆んなで見にいくというので、背中を押してもらった感じです。

ウチナーンチュとやまとんちゅ移住者と男女合わせて5人。

この多様な属性の友人たちと観れて、本当に良かったと今は思っています。

終映後、彼ら彼女らと、北谷の街を歩きました。

この作品で描かれた50年前の沖縄と何が変わったのか?

本質は何も変わっていないのではないか?

そんな気分で観光客と米兵が溢れるアメリカンビレッジを歩きながら、

逆にこの北谷で見れて良かったのかもしれないと思いました。

往路を高速でなく、米軍のフェンスだらけの下道で来たのもとても意味があったと思います。

あのヤマコがグスクがレイが、希望や絶望とともに見つめた未来の沖縄、

2025年の現実の沖縄が僕らの目の前にありました。

コーヒーを飲みながら、堰を切ったようにそれぞれに感想が止まりませんでした。

ウチナーンチュの視点、ヤマトンチュの視点、男性の視点、女性の視点、史実を知っている者の視点、史実を知らない者の視点、それが混ざり合うことでより深くこの映画に向き合えたと思います。どれも個人的な観点ではあるものの、主語を大きく語らざるを得なくなることもこの作品の持つ魔力でした。

名護までの帰りの車中も会話が止まらず、気づいたら名護の海が見えました。

ひとりで見ていたらモヤモヤしていただろう部分も、語り合うことで面白味に変わりました。

ぜひ、気心の知れた友人と一緒に見て、語り合うことをおすすめしたい映画です。

以下、極力ネタバレなしで書いてみます。

冒頭、主人公たちは米兵のトラックに追われています。

映画史的に語ると、冒頭の疾走感、追われて走る主人公たち、

「トレインスポッティング」や「マッドマックス 怒りのデスロード」を彷彿とさせる、胸が高鳴る始まりでした。

あなたは米兵に追われたことがありますか?

読者の95%はないと思いますが、僕はあります。

沖縄の人たちは結構、体験しているかもしれません。

2017年、高江に墜落炎上した米軍ヘリを撮影しようと、先輩とふたり、やんばるの山中のマングース道を夜明けを逆算して歩き、日の出とともに墜落機に近づきました。

草むらに息を潜め、少しでも近いて写真を撮るために、匍匐前進のような姿勢でした。

20m、15m、10m、5mと固唾を飲みながらゆっくり墜落機に近づき、あと数メートルとなったその時、まわりの米兵が5、6人、一気に立ち上がり、「HEY!!!」と英語が聞こえました。

終わった...そう考える暇もなく、一心不乱に森に向かって駆け出しました。無呼吸で走りながら、先輩がふりかえり

「Why?here is not USbase!」(なぜ?ここは米軍基地ではないよ!)

と叫ぶと、米兵たちが一瞬、「確かに」と怯むのがわかりました。

その隙に僕らはやんばるの森の中に飛び込み、米兵たちから逃れることができました。

その時の写真がこちらです。

草むらをかき分けて米軍機を撮る私

墜落した米軍ヘリCH53

追ってきた米兵たち

あの時、米兵に捕まっていたらどうなっていたでしょうか?

今、考えても身震いしますが、

「宝島」の冒頭のシーンが実体験と重なり、僕はもういきなり映画の中にひきづり込まれたのでした。映画では1952年のシーンでしたが、そこから70年後の沖縄にもまだ、米兵に追われている人間がいること、そうでもしなければ隠蔽される現実があることを「本土」の人には知っておいてほしいです。

個人的な体験はさておき、話を「宝島」に戻します。

映画は戦後の沖縄の史実に沿って時系列で進みます。

沖縄の戦後についてのドキュメンタリーを制作中の私から見ると、再現ドラマを見ているようでもありました。

これらの史実は本来、日本の教科書に載るべき事件ばかりですが、ほとんど日本「本土」で共通されていないものばかりです。不自然なまでに語られない現実です。

米兵占領下であったからでしょうか?日本にとっても都合の悪い事実だからでしょうか?

沖縄の人は多く知っているが「本土」の人はほとんど知らないこと、というような感覚です。

そういう闇に葬られている史実にエンタメという形で光を当てる構成は、

きれいな海、空、珊瑚礁、というステレオタイプを押し付けられ続けた沖縄の実相に迫る教育的な価値があると感じ始めました。

また、多くの方が指摘しているように、沖縄の言葉に字幕がなくストーリーが追い難いという問題にも重要な意図があるように思いました。

確かに沖縄に9年住んでギリギリわかるくらいのリアルな沖縄言葉でセリフが進むので、沖縄県外「本土」で見る方には、意味が取れない部分が発生すると思います。

しかしその違和感やズレにこそ、沖縄が元々琉球王国であったこと、日本とは言葉も文化や風習も価値観も宗教観も異なる社会があり、そのアイデンティティは今もなお続いているという現実が込められているのではないかと感じました。

いわゆる標準語、共通語が正しい、正解とされる中央集権的な固定観念に問題提起していると私は感じたわけです。

東京(本土)の人へのわかりやすさを排するすること、

なんくるないさーとのんびり、ほのぼのした沖縄のステレオタイプを拒否すること、

それは東京(中央)が上で沖縄が下かのような固定観念に揺らぎを生じさせます。

そもそも別軸の文化があることを「本土」人の監督として沖縄に敬意をもって描こうとした結果、

辿り着いた高度な演出ではないかと私は受け取りました。

(パンフレットには言葉の解説があるそうです。売り切れで買えませんでした。)

マジョリティである本土の人間が無自覚に持つ特権を、裏返しにすることで違和感を生じさせ、特権性を理解させる。そういう狙いを感じました。

沖縄の人々という国連からも指摘されているマイノリティの存在を「かわいらしい」や、その裏返しにすぎない「可哀想」という、ステレオタイプやパターナリズムではなく、しっかりと敬意をもって、別の文化的背景を持つ存在として描いた点。

そして、こうした演出を是とした製作陣には拍手を送りたいと思いますし、このような価値観がこれから沖縄を描く上でのスタンダードになってほしいです。

ただ、そこまで属性への的確な視点を持つならば、現在の世界的なキャスティングの潮流に習っても、主要4キャストにひとりでも沖縄出身者を配役してほしいと私も思いましたし、ウチナーンチュの友人もそう言っていました。

しかしそこは25億円というビッグバジェットで、電通も関わる日本映画のビジネス的な限界があるのではないかと邪推しています。

沖縄言葉に関しては、(本土出身者なのに)目を見張るほど上手い役者も、まあまあかなと思う俳優も正直いました。

もはやそれは個人の演技力の範疇になっていると考えると、

うちなーぐちの指導はすごく丁寧で、適切であったと考えています。

(移住者の私が思う範囲で)

なかでも広瀬すずさんと窪田正孝さんには、確かな実存感がありました。

演技という点でも狂気に近い本気を感じ、本物の役者を見たという感覚で、これだけでも見る価値ありと感じます。沖縄に背負わされた理不尽を体で表現する、重く切実な演技でした。

妻夫木聡さんの存在は、劇中で「にいにい」と呼ばれています。

これは2006年の映画「涙そうそう」を彷彿とさせるもので、

一緒に見たウチナーンチュ女性は、

「妻夫木がにいにいと呼ばれてるだけでグッとくる」と言っていました。

これはそういう文脈込みの配役や演出だとすると、なるほど!と思います。

※補足

妻夫木さんはシアタードーナツの宮島さんと仲良しだそうで、それを知ると急にめっちゃ信用できる人だと感じますね。うれしくなります。

永山瑛太さん演じるオンちゃんに関しては、2023年の映画「福田村事件」の行商の親方役を想起します。あの映画のモチーフとなった関東大震災の朝鮮人虐殺では、史実として沖縄出身者も殺害されています。そういった映画外での文脈の繋がりについても感じ取れる配役でした。

沖縄出身の尚玄さんの存在感も鋭く光っていました。ものすごい存在感でした。

やっとウチナーンチュ役者が出てきてくれたという安心感がありました。

普段は坊主のイメージが強い奥野瑛太さんの長髪姿もそのカメレオン俳優ぶりに唸りました。

また、主要キャスト以外のエキストラ、特に高齢者、おばあさまの配役が完全にウチナーンチュであったことが強烈な説得力とインパクトを残しました。

もうその人物でしかない生々しさ。その部分だけドキュメンタリーかのように感じられました。

それはこの高齢者たちがまさしく、この「宝島」の時代の沖縄を生き抜いてきたという証拠なのだと思います。

復帰運動など群衆シーンのエキストラも皆、凛々しく、顔を見ただけで沖縄人たちとわかるので、それぞれの表情だけで説得力を生み出していました。泣きそうになりました。

劇中、ヤマコ(広瀬すず)が米軍基地のフェンスに手をかけて佇むシーンがあります。

その景色が今もまったく変わっていないことに気づいてゾッとします。映画館に来るまでに見た光景となんら変わりませんでした。明らかにそういう意図がこもったシーンだと私は解釈しました。

実はこの映画を見る朝、私は辺野古ゲート前の座り込みを取材していました。

高齢者たちはこれまでの沖縄を知っているからこそ、これからの沖縄に少しでも負担や理不尽を引き継がせまいと反対運動を続けています。反対運動の背景には実際の被害実態があります。

そういう背景をまったく無視して、座り込みは日当をもらっているとか、

反対運動は中国のスパイだとか、テロリストだとか、デマや流言がネット上にも「本土」にもまかり通っています。

ネットに辺野古の動画を上げると「轢き殺せ」などという言葉も大量に寄せられます。

沖縄に来て9年、抗議運動を続ける沖縄のおじいさまおばあさまの背中も少しづつ小さくなっています。

体調を悪くして来れなくなる方も月日と共に当然いますし、亡くなる方もいます。

現場を見て、悲しい気持ちになる朝でした。

今、「宝島」を見て思うのは、この映画のヤマコ(広瀬すず)のようなそれぞれの人生の背景や物語が、今、辺野古に座っている高齢者たちにもあるということです。

あの場所にいる多くが、あの過酷な時代を経験してきた人たちなのです。

今、この2025年に辺野古に座っている、安和桟橋で牛歩している、宮城島で声を上げる高齢者たちは、この映画のヤマコでありレイであり、グスクの現在の姿なのかもしれません。

そういう、ひとりひとりの人生や背景への想像力をこの映画はあらためて喚起してくれたと思います。

辺野古のゲート前に座る高里鈴代さん、私の目には彼女が広瀬すず(ヤマコ)の現在の姿のように感じられた。

少々ネタバレになりますが

広瀬すずさん演じるヤマコは、女性であるがゆえに戦果アギャーにも参加させれもらえず、パートナーであるオンちゃんを待ち侘びる日々を過ごします。

今よりももっと野蛮で、男尊女卑が強かった時代です。(今もひどいですが)

そこには差別の中にあるさらなる差別、理不尽の中にあるさらなる理不尽の集積、

インターセクショナリティの重圧が感じられました。(インターセクショナリティとは黒人差別の中のさらなる女性差別を定義したものですが、沖縄にも当てはまる概念です。)

男性中心になりがちな日本の商業映画の中に、この明確な女性視点があったことが作品としてのバランスや信頼を繋ぎ止めていました。

そして、登場する男たちはヤマコに惚れ、ヤマコを尊重しながらも自分のものにしたいと考えます。

その構造こそが「沖縄」の暗喩であると私は感じました。

ヤマコの人生は誰のものなのか?そして「沖縄」は誰のものなのか?

劇中でヤマコがどのような人生を選ぶか、ぜひ注目してほしいです。

資料をあたる中で、この映画の大友監督がNHK時代、ドラマ「ちゅらさん」の演出に関わったことを知りました。2001年のドラマ「ちゅらさん」は本土側の沖縄に対するステレオタイプを固定化したとして多くの批判がありますし、私もそう思っています。

しかしあれから25年。大友監督は自身の手によって、この沖縄へのステレオタイプを破壊しにかかったとも感じました。

「宝島」とは「ちゅらさん」への大いなる反省なのではないかと、私は勝手に考察しています。

NHKドラマ「ちむどんどん」への反骨精神がWOWOWの名作ドラマ「フェンス」を生み出したように、もしも「宝島」が「ちゅらさん」への25年越しの反省だとするならば、

私は日本の映画業界、ドラマ業界のレジリエンスについて、少しだけ希望が感じられます。

政治の世界にあまり期待できなくなった今、やはり社会を変えていくのは文化の力であってほしいと願うばかりです。

(エンドロールに並ぶ「沖縄県」と「電通」の文字に驚きました。選挙では散々自民党の仕事をし沖縄県を攻撃している電通です。この両者が映画においては手を組めるのだというのが少し不思議な気分でした。まあ、大きな組織とはそういう割り切れないものかもしれません)

最後に

散々語ってきましたが、私はこの映画をウチナーンチュに見ろとは言えないです。

失礼にあたるかなと。

それは私が本土出身者であるポジショナリティ的な限界でもありますし、

まして沖縄の人たち(とくにある年齢以上の方々)はすでにこの映画で描かれた「沖縄」について当然、体験的に熟知しているからです。

ただ、私と同じ移住者や、「沖縄大好き」と観光に来る県外在住の方々、とくに若い層には、確実に見てほしい映画だと思います。沖縄に来る飛行機内で全員に見ればいいと思います。

エンタメを超えて基礎教養として機能するはずです。

ぜひ友人たちと語り合ってほしい映画です。

(一冊の本も読まず沖縄を馬鹿にした、ひろゆきさんやその言説に乗っかる人たちに見てほしいですね。)

追伸、3時間11分は確かに長いです。私はエンドロール終了後、トイレにダッシュしました。

人間の尿意の平均的な限界を考えると私なら2時間30分に編集すると思います。汗

ちなみに原作はまだ読んでいません。

※補足

アメリカとグスクの関係性について疑問視する声もありますが、

私にはあの「トモダチ」という言葉がやっぱり、胡散臭くて薄っぺらいものに感じましたし、

映画の中でもそのように描かれていたように思います。

例えば東日本大震災の「トモダチ」作戦のように、米兵が被爆し死亡者も出し、訴訟に発展している。そういう不穏な現実があの言葉から匂いました。

コザ暴動のシーンは、私自身体験した香港やアメリカのプロテストを思い出すリアリティでした。

あの高揚感を思い出しました。

暴動というと、カオスで暴力的なものをイメージするかと思いますが、

渦中に身を投じると、怒りは権力に向いているので案外、秩序があるものです。

現場には混乱より、希望があるのです。それが確かに描かれていました。

コザ暴動では、車は燃やされても死者はなく、民家や商店からの略奪もありませんでした。

同じマイノリティだからという理由で、黒人米兵の車両は攻撃しなかったという逸話もあります。

それが暴動ではなく、コザ蜂起とも呼ばれるゆえんであり、

実際の参加者の話を聞いてもポジティブな思い出が多いことにつながっています。

当時は復帰前で、琉球警察が市民に近い立場をとったこともその理由のひとつと言われています。

(確かにグスクも琉球警察の職員ですもんね)

※さらに補足

某SNSに主要キャストが沖縄出身だと沖縄を背負わせ過ぎてしまうのではないか?という投稿があって、確かにと思いました。

グスクを演じられるのは、背景込みで妻夫木さんしかいなかったような気がしてきました。

ウチナーンチュの友人の家のお風呂に入りに来るような環境で撮影した人ならば、

役やセリフの重みを理解して演じていると思うわけです。

また、原作や製作陣が「本土」出身者で、主役が沖縄出身者だとすると、それはそれで批判が起きるとも思いました。それほどキャスティングひとつとっても繊細な映画だと思います。

この映画のスタッフに多くのウチナーンチュが関わっていることも重要です。

そして関わった移住者も、ヤマトンチュもみな、本気だった。その本気が混じり合ってこの作品を生んだ。そんな熱量を今、あらためて感じています。

この映画が個人の物語の集合で、ひとつの時代や社会を描いているように、

映画作りも、多様な個人たちの集合によって紡がれているということを再確認しました。

この映画に携わった皆さんを、とても尊敬しています。

僕も偉そうなことばかり言っていられません。

自分のドキュメンタリー製作に真摯に取り組んでいこうと思います。

ものすごく刺激になりました。

猪股東吾

Instagram https://www.instagram.com/oogesa/

すでに登録済みの方は こちら